Gemeinsame Geschichte: von Krieg zu Frieden

Hier können Sie alle Veranstaltungen dieser Kategorie als Liste finden.

- Gesprächskonzert

- September 2021 - „Gurs“ Veranstaltungsreihe

- Flugblatt: Link

Erinnerung in Text und Musik

über das ehemalige Internierungslager Gurs / Südwestfrankreich

Wann: Mittwoch, 15. September 2021 um 19:30 Uhr

Wo: Aula Kepler-Gymnasium Tübingen, Uhlandstr. 30

Eintritt: frei, Anmeldung 0157-88308081 oder

Einführung Veranstalter: Förderverein Deutsch-Französischer Kultur e.V. und Freundeskreis Château d'Orion e.V.

Mit: Lena Spohn, Mezzosopran, und Mélina Burlaud, Klavier

Moderation: Schüler*innen des Kepler-Gymnasiums nach Texten von Roland Paul

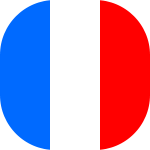

In Gurs, dem größten Internierungslager Südfrankreichs, wurden zwischen 1939 und 1944 auch zahlreiche Künstler und Künstlerinnen inhaftiert. Sie versuchten, trotz erbärmlicher Lebensumstände, das Leid und die Angst durch ihre Kunst zu überwinden und damit menschliche Würde zu bewahren.

Namhafte Musiker und Musikerinnen gaben dort im Lager erstklassige Konzerte, veranstalteten Kabarettabende, um ihren Mitgefangenen einen Augenblick der Freude zu schenken. Darunter waren auch die im Oktober 1940 aus Baden, der Pfalz und dem Saarland deportierten Juden und Jüdinnen.

Das Gesprächskonzert erinnert nicht nur an die deportierten Juden und Jüdinnen sondern auch an das Schicksal der spanischen Freiheitskämpfer, der „unerwünschten“ Deutschen, an Sinti und Roma, an Menschen aus mehr als 50 Nationen, die im Lager Gurs inhaftiert waren.

- Bericht/Postkarte: Projekt Gurs – Die Flucht in die Freiheit

- Im Rundbrief: FDFK_Rundbrief_September_2021_13.pdf

- Jugendbegegnung und Reise von französischen Schülern in Deutschland

- September 2021 - „Gurs“ Veranstaltungsreihe

Deutsch-französische Jugendbegegnung und musikalische Darbietungen von Kompositionen aus Gurs, sowie Spurensuche und Interviews in Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Freiburg und Darmstadt.

Wann: vom 13. bis 15. September 2021

Schülerinnen und Schüler aus der Umgebung von Gurs (Région Nouvelle Aquitaine), aus Stuttgart, Tübingen und Darmstadt begegnen sich. Auf dem Programm stehen eine Fahrt zur Euthanasie-Gedenkstätte in Grafeneck auf der Schwäbischen Alb, eine Besichtigung des in der Nähe gelegenen baden-württembergischen Gestüts Marbach und eine Stadtrundfahrt durch Stuttgart auf den Spuren jüdischen Lebens. Schließlich treffen die Jugendlichen noch die Stuttgarter Autorin Iris Lemanczyk und sprechen mit ihr über ihr Buch „Brennnessel-Haut“. Darin wird eine wahre Geschichte aus Nazi-Deutschland erzählt: Der deutsche Junge Heiner und der Sinto-Jugendliche Kajetan werden Freunde.

Kooperationspartner:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

- Bericht/Postkarte: Projekt Gurs – Die Flucht in die Freiheit

- Offizieller Bericht: Link

- Im Rundbrief: FDFK_Rundbrief_September_2021_13.pdf

Projekt: Die Flucht in die Freiheit – Kunst, Musik und Musiker im ehemaligen Internierungslager Gurs

- Ankündigung

- September 2021 - „Gurs“ Veranstaltungsreihe

Montag, 13. September bis Freitag, 17. September 2021

Das Lager Gurs im Südwesten Frankreichs wurde vor dem 2. Weltkrieg von der französischen Regierung für Flüchtlinge und Kämpfer des Spanischen Bürgerkriegs errichtet, die nach dem Sieg Francos nach Frankreich geflüchtet waren. Es bestand aus 400 primitiven Holzbaracken und war mit einem unüberwindbaren Stacheldrahtzaun umgeben.

Nach der Niederlage Frankreichs gegen das nationalsozialistische Deutsche Reich wurden im Jahr 1940 viele Juden aus Südwestdeutschland dorthin verschleppt. Das Lager wurde nicht vom NS-Regime unmittelbar betrieben, sondern in dessen Auftrag von der mit NS-Deutschland kollaborierenden französischen Regierung in Vichy. Die Verhältnisse waren entsetzlich, viele Inhaftierte starben dort. Im Sommer 1942 wurden viele Gefangene in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert und ermordet.

Unser Projekt will dazu beitragen, dass die nächsten Generationen die schwierige deutsch-französische Geschichte nicht nur kennen, sondern auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen: Nie wieder Krieg, nie wieder eine autoritäre, antidemokratische Regierung!

- Veranstaltung: Frz. Internierungslager Gurs – Besuch der französischen Gymnasiumschuler in Deutschland

- Kunst im Lager – Der Glaube an das Schöne hinter Stacheldraht – Gurs 1939-1945 (mit Lena Spohn)

- Kunst im Lager – Der Glaube an das Schöne hinter Stacheldraht – Gurs 1939-1945 (mit Angelika Kirchschlager)

- Im Rundbrief: FDFK_Rundbrief_September_2021_13.pdf

- Dokumentarfilm

- Juni 2021 - „Gurs“ Veranstaltungsreihe

- Flugblatt: Link

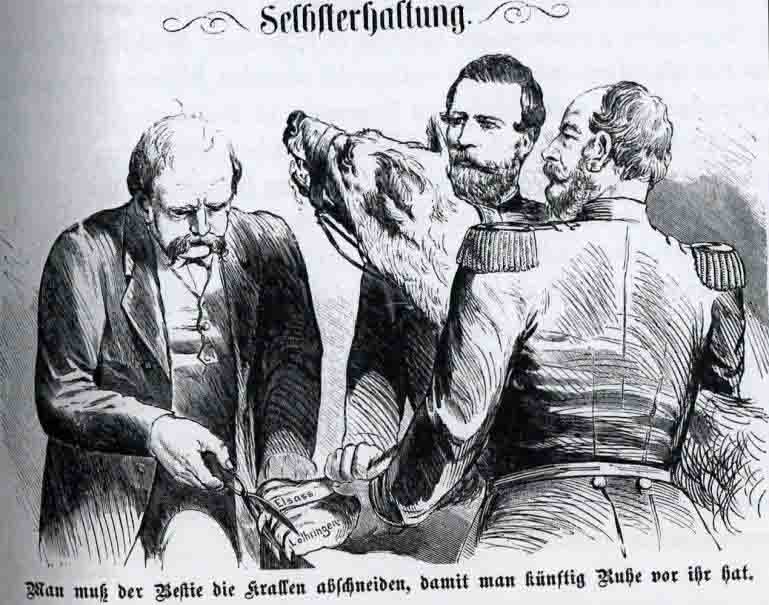

Dokumentarfilm in Gegenwart des Historikers Roland Paul (nur am 11. Juni) und Filmemachers Pierre Vidal

Dokumentarfilm in Gegenwart des Historikers Roland Paul (nur am 11. Juni) und Filmemachers Pierre Vidal

über das ehemalige Internierungslager Gurs / Südwestfrankreich

Ende 1945 wurden die Internierungslager, die auf französischem Territorium existierten, eilig aus der Erinnerung gelöscht. Die Spuren dieser Barbarei gerieten dann in Vergessenheit…

Doch Internierte, Historiker, Bücher und einige Dokumentarfilme erzählen von dieser wenig bekannten und schrecklichen Zeit. Eine lange Arbeit der Erinnerung beginnt.

In diesem Film wird die Geschichte von Gurs ausgegraben, diesem kleinen Dorf, das in wenigen Monaten zur drittgrößten Stadt der Basses Pyrénées, der heutigen Pyrénées-Atlantiques, wurde.

Zehntausende Menschen durchquerten dieses Lager, das größte in Frankreich, in dem sie unter schrecklichen Bedingungen interniert waren. Tausende starben dort. Tausende wurden von hier in Konzentrations- und Vernichtungslager abtransportiert, aus denen sie nicht zurückkehrten. Wie können wir den Tod aus dem Lager Gurs vergessen? Das Leiden derer, die dort geblieben sind? Die quälende Not der Überlebenden?

Unter den Internierten waren auch die im Oktober 1940 aus Baden, der Pfalz und dem Saarland deportierten Juden und Jüdinnen. Der Film erinnert nicht nur an sie, sondern auch an das Schicksal der spanischen Freiheitskämpfer, der „unerwünschten“ Deutschen, an Sinti und Roma, an Menschen aus mehr als 50 Nationen, die im Lager Gurs inhaftiert waren.

- Programm/Unterlagen: Link

- Vortrag - Salon

- Oktober 2020

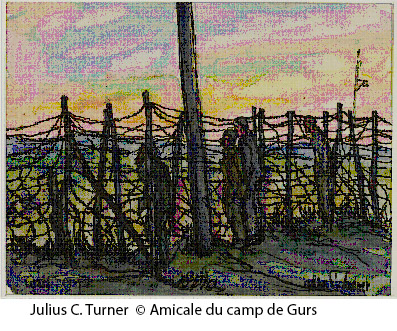

vom September 1870 bringt es auf den Punkt:

Die Annexion von Elsaß-Lothringen dient nicht

der Heimholung deutscher Kulturlandschaften.

Hauptziel ist es, Frankreich zu schwächen

Salon mit zwei Gästen

Wann: Sonntag, 4. Oktober 2020, 11:00 bis 13:00 Uhr

Wo: Café des Kulturzentrums Merlin, Augustenstr. 72, Stuttgart-West

Eintritt: 5€, Kaffee, Tee und Croissants können bestellt werden

… und doch siegen wir“, schrieb Bismarck im August 1870 an seine Frau. Im Juli 1870 begann der Krieg zwischen Frankreich und den deutschen Ländern unter Führung Preußens. Die Regierungen Preußens und Frankreichs wollten den Krieg, um ihre Vormachtstellung auf dem europäischen Kontinent auszubauen. Und sie bekamen ihn. Frankreich war schlecht gerüstet, und die deutschen Truppen hatten im Grunde keine Taktik. Sie griffen die auf Bergen verschanzten Franzosen frontal an – und siegten unter großen Verlusten, worüber sich selbst Bismarck wunderte.

In unserem Salon wollen wir an die vergessenen Seiten dieser europäischen Tragödie erinnern, bewegende Zeitzeugenberichte und Zeugnisse aus Kunst und Kultur vorstellen.

In der anschließenden Diskussion soll es auch darum gehen, ob es möglich gewesen wäre, den „70er“ Krieg und damit den katastrophalen Lauf der europäischen Geschichte im letzten Jahrhundert zu verhindern.

Kooperationspartner:![]()

![]()

- Bericht

- Oktober 2020

|

|

Vor einem Monat haben wir nach einem halben Jahr Pause wieder zu einem Salon eingeladen. Thema war der deutsch-französische Krieg vor 150 Jahren und seine Folgen. Rund 20 Gäste kamen und das anschließende Gespräch verlief sehr lebendig. Im Mittelpunkt der Diskussion stand das Schicksal von Elsass-Lothringen, das nach dem deutschen Sieg Teil des neuen deutschen Kaiserreichs wurde, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung dieses Gebiets dies nicht wollte. Diese Annektierung beeinträchtigte das Verhältnis der beiden Länder nachhaltig, die Folgen prägten die europäische Politik bis weit in das 20. Jahrhundert.

- Vortragstext

- Mai 2020

Ich hatte im Gymnasium im württembergischen Schorndorf einen im Großen und Ganzen guten und gründlichen Geschichtsunterricht. Ausführlich wurden das 19. Jahrhundert und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts behandelt. Der Deutsch-Französische Krieg von 1870 und 71 kam auch vor, aber ich erinnere mich so daran, dass er als relativ harmlos dargestellt wurde, vor allem als Vorspiel zur deutschen Vereinigung behandelt wurde. Das ist vielleicht verständlich, wenn man bedenkt, was hinterher kam, das Jahrhundert der Katastrophen mit seinen Weltkriegen, Zivilisationsbrüchen, Völkermorden.

Auf jeden Fall war dies meine Sichtweise, als mich vor einigen Jahren Kollegen aus dem Saarland in ein sympathisches Restaurant nach Frankreich einluden. Es liegt auf einer Anhöhe namens Spicherer Höhen, ungefähr 10 km von der Saarbrücker Innenstadt entfernt. Direkt hinter dem Gasthof ist ein steiler Abhang, an dessen Fuß die Grenze zu Deutschland verläuft.

Die Freude aufs gute französische Essen wurde dann allerdings stark getrübt, als ich den Text las, der auf einem Gedenkstein steht, der dort aufgestellt ist. Am Nachmittag des 6. August 1870 griffen preußische Truppen französische Einheiten an, die auf den Spicherer Höhen lagen. Bis zum Abend gelang es ihnen, die Franzosen aus ihren Stellungen zu vertreiben. Deshalb gibt es in Berlin bis heute die Spichernstraße und eine gleichnamige U-Bahnstation.

Die „heldenhafte“ Erstürmung der Spicherer Höhen war vor allem ein grauenhaftes Gemetzel; wie im Rausch schossen die Gegner erst auf einander und bohrten sich dann im Nahkampf die Bajonette in die Leiber. Innerhalb weniger Stunden wurden 5 000 deutsche und 2 000 französische Soldaten getötet oder verletzt, 2 000 Franzosen gerieten in Gefangenschaft.

- Bericht/Postkarte: Der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71

- Veranstaltung: Der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71: „Nur Faust, kein Kopf …“

- Fakten

- März 2020

… liegt 150 Jahre zurück. Ist ein solch lange vergangenes Ereignis heute noch von Interesse? Immerhin stolpert man in deutschen Städten immer wieder über Gedenksteine und sieht Straßennamen, die an die deutschen Siege im „70er Krieg“ erinnern. In keiner größeren deutschen Stadt fehlen bis heute die Sedan-, Wörth-, Metz- oder Weißenburgstraßen.

In Berlin gibt es zusätzlich eine Spichernstraße und eine gleichnamige U-Bahnstation. Spicheren ist eine französische Gemeinde mit heute 3225 Einwohnern im Département Moselle. Sie liegt direkt an der deutsch-französischen Grenze, 10 km von Saarbrücken entfernt. Am 6. August 1870 gelang es deutschen Truppen, die Franzosen von den Spicherner Höhen zu vertreiben. Es war ein grauenhaftes Gemetzel; wie im Rausch schossen die Gegner erst auf einander und bohrten sich dann im Nahkampf die Bajonette in die Leiber. Am Ende nur eines Nachmittags gab es auf deutscher Seite 5000 Tote, Verwundete und Vermisste, auf französischer Seite 2000. 2000 französische Soldaten wurden gefangen genommen. Genauso grausam ging es in den anderen Schlachten zu, die im August 1870 an der französischen Ost- und Nordgrenze geführt wurden: Weißenburg, Wörth, Metz. Die riesigen Verluste waren selbst der deutschen Führung unheimlich. König Wilhelm von Preußen schrieb in einem Tagesbefehl, man möge in Zukunft „dieselben Erfolge mit geringeren Opfern erreichen“.

Auf französischer Seite wirkte die deutsche Artillerie verheerend, die mit ihren Krupp-Geschützen den französischen Kanonen überlegen war. Dagegen hatte die französische Armee die besseren Gewehre. Sie trafen über 1200 m tödlich, die deutschen hatten nur die halbe Reichweite. Zum ersten Mal wurden die Soldaten mit der Eisenbahn an die Front gefahren. Der 70er Krieg war der erste industrielle Krieg, fabrikmäßig geplant, vorbereitet und geführt. Menschen wurden zu Material und von technokratischen Generalstäben „verheizt“, die sich gleichwohl vormodernen Ehrbegriffen verpflichtet fühlten.

- Bericht/Postkarte: Der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71

- Veranstaltung: Der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71: „Nur Faust, kein Kopf …“

- Im Rundbrief: FDFK_Rundbrief_Maerz_2020_09.pdf